プラスチックには、100年ぐらいの歴史があります。

ただ、広く使われ始めたのは「1960年代」から。時間がたつにつれて、「いろんな問題」が浮かび上がってきましたよ。

ココでは、最近分かった「化学的な問題」をご紹介します。

プラスチックの化学的な問題点

プラスチックの問題の1つが「添加剤」。「作りたて」では問題なくても……

- 太陽光でボロボロになり、添加剤が出る

- こする、噛む、割れるなどの「刺激」で添加剤が出る

- 油の容器に使われると、その油によって添加剤が抽出される

そうして染み出た「添加剤」が、いろんな問題を起こしていますよ~

フタル酸エステルは「環境ホルモン」。こういう毒が「おしゃぶり」や「油の容器」に使われたら……消費者はどうしようもありませんよね。だから、厚生労働省からこんな発表があるんです。

「油脂、脂肪性食品を含有する食品の器具及び容器包装には、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を使用してはならない。ただし、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのない場合はこの限りでない。」

平成13年7月27日付厚生労働省発食第181号 より

それが「プラスチック容器の中」「人の口の中」で添加剤を抽出しないように、ということなのです。

ただ、「それ以外の場所ではOK」って、どう思いますか?

プラスチックは油に似た性質のものをくっつけて漂う

プラスチックの原料は「油」。ですから、海水中で「油に似たモノと」出会うと、簡単にくっついて漂います。では、海洋中にある「油に似たモノ」とは何でしょうか。

それが……結構あるんです!たとえば、

- DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン):有機塩素系農薬。戦後まもなく日本中で撒かれた白い粉。自然界ではなかなか分解しない。

- PCB’s(ポリ塩化ビフェニール類):ダイオキシンの一種。カネミ油症事件の原因物質。自然界ではなかなか分解しない。

こんなものがあります。そして「マイクロプラスチック」と「油に似たモノ」には

- 人が作った

- 油と仲良くなる

- 最初は便利だからたくさん使われたが、害があるので今では使えない(除外あり)

- 自然界ではなかなか分解しない

こんな共通点があるんです。

売れるから、たくさん作って儲けちゃえ

「DDT」「PCB’s」は、我々の生活を便利にしてくれた人工的な物質で、油とくっつく性質があります。

最初はたくさん使っていたのですが、健康被害が明らかになりました。製造会社の手に負えないぐらい被害が拡大しました。

被害者の声が大きくなり、政府が法律で制限します。しかし、法律を作るのは時間がかかるんですよ。その間も化学物質は海に流れ、風に飛ばされ拡散しつづけます。

そうして、私たちの食卓へ~

大量の「マイクロプラスチック」も、海に入っています。

日本の沿岸では、海水1リットルあたりで数百ピコグラムのPCB濃度が検出されます。

海洋プラスチックごみ問題の真実 マイクロプラスチックの実態と未来予測 磯部篤彦 著(2020)P59

「人間の経済活動」が自然を「毒まみれ」にして……

そこに「マイクロプラスチック」が大量に流入し、人が作った毒をつけ、魚に食われ、食卓に戻っています。

けどそれって人が作ったんだから、人がどうにかすべきでは?

地球上のモノは、すべて循環しています。地上の循環に組み込まれないものは地下に埋もれていきます。そこで最終的には微生物が作用して、少しずつ変化しながら、ゆっくり循環していきます。

では、人が作ったモノはどうでしょうか。

長い目で見れば「DDT」「PCB’s」「プラスチック」は分解されるでしょうが、いつかは分かりません。

つまり、人が作った化学物質は「自然界の循環速度」を乱しているのです。

だったら、人間がどうにかしなきゃいけませんよね。

プラスチック、体内ではどんな問題があるの?

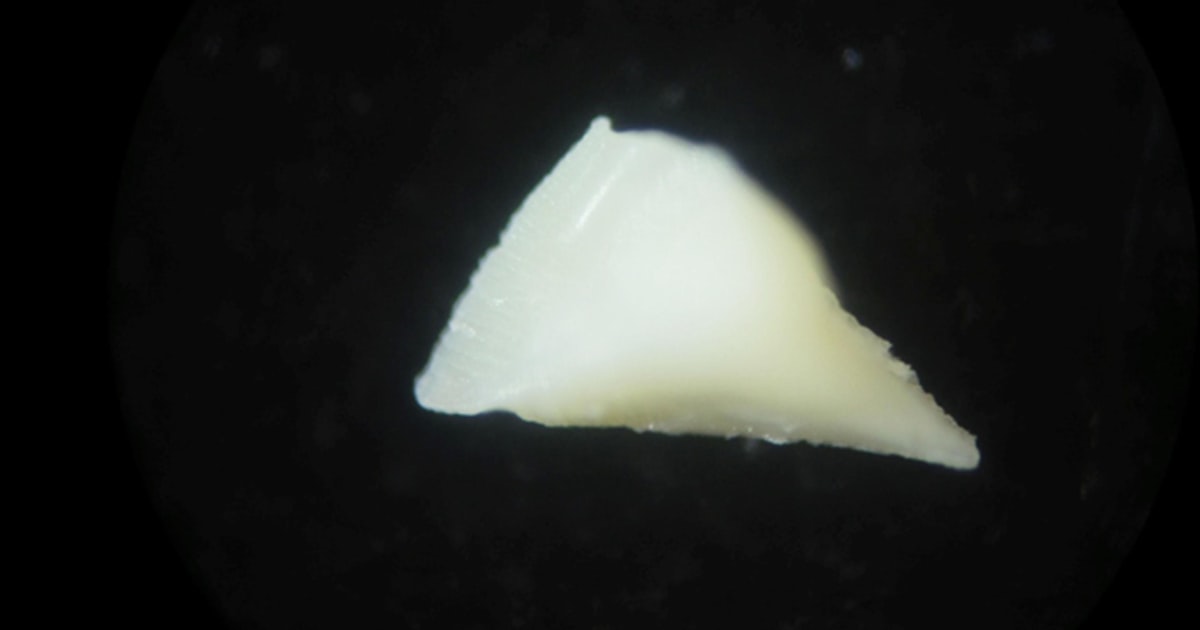

プラスチックは消化されないので、「野生生物の胃袋」にたまります。小さいプラスチックは「細胞に入っている」と言われています。

そういう、プラスチックの物理的な問題がいろいろ分かってきました。今度は物理的問題を、参考文献とともにご紹介します。

コメント