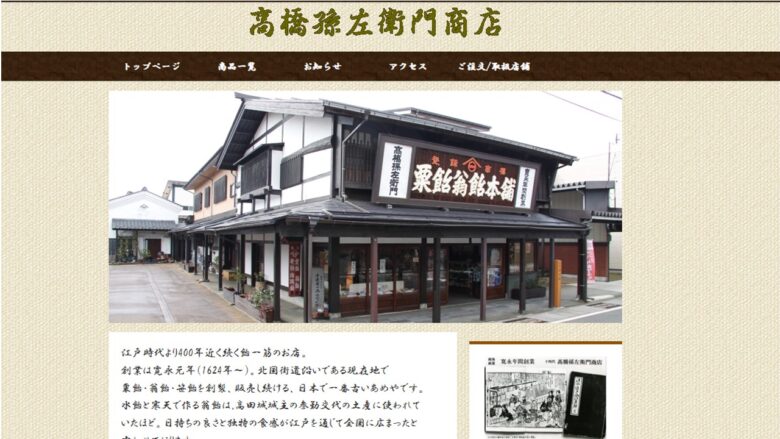

私はいつも「国産」「安心」「安全」な商品を探しています。今回は、大好きな麦芽糖(水あめ)。素晴らしい伝統を守る企業「高橋孫左衛門商店」の銘菓「粟飴」「翁飴」「笹飴」をご紹介します。

麦芽糖の原料は「でんぷん」「麦芽」。砂糖は使わないんですよ~。

戦後「麦」「じゃがいも・サツマイモ・米」を作る農家が、自分の家で麦を発芽させ、でんぷんや米を使い、麦芽糖を作っていました。

ただ、時代の流れとともにでんぷん工場が集約化。さとうが手軽に買えるようになり、麦芽糖を作る農家が激減。さらに時代が流れ、大麦を育てる農家が減り、国産麦芽が安定して手に入らなくなったんです。

ですが、高橋孫左衛門商店はこれに逆流、かたくなに伝統を守っています。そんなお店の飴は、買い方から個性的でした。ここで詳しくご紹介します!

高橋孫左衛門商店のこだわり

「高橋孫左衛門商店」は新潟県上越市にある、老舗飴店。

大変歴史のある飴店で、

- 高田藩主から「翁飴」の菓名が与えられた

- 十返舎一九が「粟飴」やお店の様子を、自書のネタにした

- 明治天皇が、お金を払って「粟飴」「翁飴」を買った

- 夏目漱石の「坊ちゃん」に、「笹飴」が登場する

こんな、数々の伝説が残るお店です。

取り寄せ可能 購入方法

ここの飴を買う方法は4つ。

- お店に行く

- 電話、ファックスする

- メールする

- 購入サイトから買う

大手ショッピングサイトでも取り扱いがあります。

ただ、取り扱いがない飴もありますので、ご注意ください。

今回の購入方法は「電話」。その際、お店のこだわりを詳しく教えていただきました(その情報は、本文中で詳しくご紹介します)。

食べてみました

今回は定番の「粟飴」「翁飴」「笹飴」を電話注文。2日後、飴が届きました。初回購入は代払いのみ。2回目以降は銀行振り込みも可能になります。

定番「粟飴」

粟餅は、いわゆる「麦芽糖」。

1624年の創業当初は粟で作られていたそうですが、今はもち米を使っています。

原材料は

- もち米:新潟産「こがねもち」

- 大麦:栃木産

のみです。

器はプラスチック製、ふたを開けるとラップが輪ゴムで止められています。それを外すと…

硬すぎず、柔すぎず、なめらかな飴をすくい、口の中へ。

目をつぶって、ほんのりと感じられる甘さ。くどさがない、大変上品な味です。歯に付くと取れません。ころころと口の中で味わいましょう。

今のお菓子は、口に入れた途端、ものすごい味が攻めてきますが、これは逆。静かな時間に、口の中でじっくり味わいたい飴です。

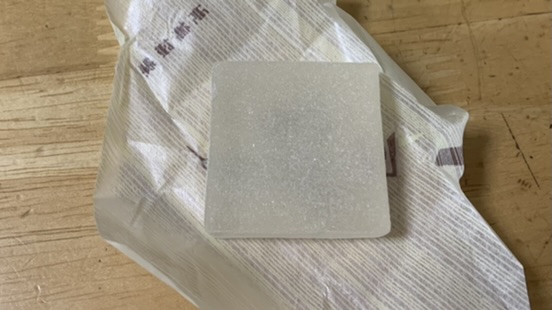

類を見ない上品さ「翁飴」

「翁飴」は「高田藩主に献上された際、菓名が与えられた」という銘菓。

機能的な包み紙に入っています。

「飴」という名前がついていますが、触感は「お餅」。

口の中に入れると、若干の甘み。飴のようには溶けません。嚙むと、小気味よい歯切れ!飴でもなく、餅でもなく、寒天でもなく……斬新な食感です。

そして、噛むたび上品な甘みが口いっぱいに広がります。

これを食べて思ったのが「産後の肥立ちに良いのでは?」……麦芽糖は「乳の出が良くなる」と言われますが、翁飴は「食べやすく、体にやさしい味」。乳腺を詰まらせる脂肪分も入っていないので、喜ばれそうですよ~。

驚愕!完全脱プラ「笹飴」

夏目漱石「坊ちゃん」にも登場するという「笹飴」。笹の葉に包まれた飴……どんなものだろう。興味津々で注文しました。

紙製の紐を解き、紙の表紙が入っているプラ包みから取り出すと

この包みが二つ入っていました。輪ゴムを取ると……

草で束ねられた笹の葉が!

1枚の笹の葉を二つ折りにして使っています。このうちの一枚を開いてみますね。

寒い季節は、パリパリと小気味よく剥がれますが、温かいときは葉に付くそうです。冷やしてから開きましょう。

飴が出てきました~。

口に入れた途端「笹の葉の香り」が!ほろ苦い、早春に食べる「野草の爽快さ」があります。

その後はくちどけの良い粟飴の味に。これは多分「白くなるまで練った粟飴」が挟んであるのでしょう。

最後に1つ。笹飴を食べる時の注意事項が同封されていました。

嚙んでしまうと、歯の詰め物が取れるかもしれません。ご注意ください!

伝統は、時代の最先端

現代は、遠くから農作物を運び、プラスチックを使い捨て、「CO2削減」「海がプラスチックのスープだ」と言っています。

「昔の手法を切り捨てる風潮」がありますが、どうなんでしょうね……笹飴を食べて考えてしまいました。

- 非効率だから

- 値段が高いから

- 手間がかかるから

といって、みんながやめてしまった作り方を、高橋孫左衛門商店は守り続けました。その結果、今では「地産地消」「脱プラスチック」「SDG’s」時代の最先端を走っているのです。

日本全国に、かたくなに製法を守る、小さなお店がたくさん残っています。そういう所にこそ、現代に必要なモノがあるのでは?と思いました。

自分で作れる「麦芽糖」

ちなみに、麦芽糖は自分でも作れます。

「別冊うかたま 米のおやつともち」の58ページに掲載されている「ぎょうせん」が、麦芽糖です。

「大麦の発芽方法」も載っていますから、興味のある方は作ってみてください!

コメント