毎日使うしょうゆ、安心安全が一番です。そう思っていても、店先に並ぶしょうゆ……どこを見て選びますか?

「高いのは安全?」「成分表にカタカナ言葉がないから安心?」どうやら、それだけではないようです。

ココでは、奥深い伝統調味料「しょうゆ」の見分け方をご紹介しますね。

しょうゆの作り方、色々あった!

実は「しょうゆの作り方」……JIS規格があるのです。その「方式の違い」を知れば、どれが安全か分かりますよ!

本醸造方式

まず「本醸造方式」とは

しょうゆの伝統的な製造方法です。蒸した大豆(脱脂加工大豆)と炒った小麦をほぼ等量混合し、種麹を加えて「麹(こうじ)」を造ります。これを食塩水と一緒にタンクに仕込んで「諸味(もろみ)」を造り、攪拌を重ねながら約6~8ヶ月ねかせます。麹菌や酵母、乳酸菌などが働いて分解・発酵が進み、さらに熟成されてしょうゆ特有の色・味・香りが生まれます。

しょうゆ情報センター HPより 2021/8/18引用

「昔ながらのしょうゆ」はコレです。

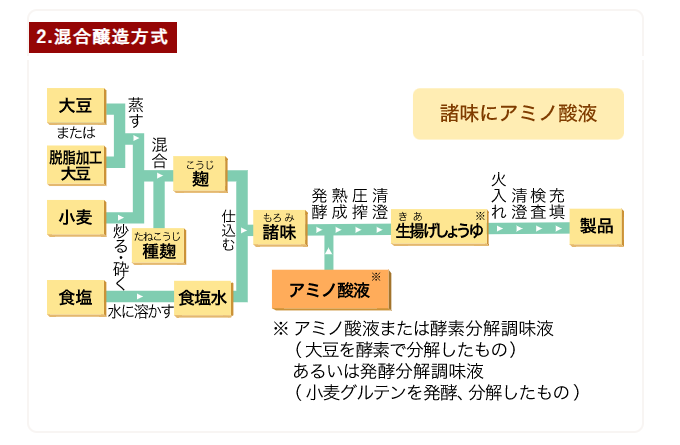

混合醸造方式

ただ「昔ながらのしょうゆ」は、完成までに1~2年がかかるんです。それじゃ時間がかかりすぎ……「効率よく儲けたい」企業は、こんな「時短メニュー」を開発しました。

本醸造方式でできた「諸味」にアミノ酸液、または酵素分解調味液あるいは発酵分解調味液を加え、1ヶ月以上撹拌しながら発酵・熟成させます。アミノ酸液特有のうま味を生かしたしょうゆで、地域によってはこの特徴が珍重されます。

しょうゆ情報センター HPより 2021/8/18引用

つまり「アミノ酸で味付け」して発酵・熟成。「時間短縮」をしたのです。

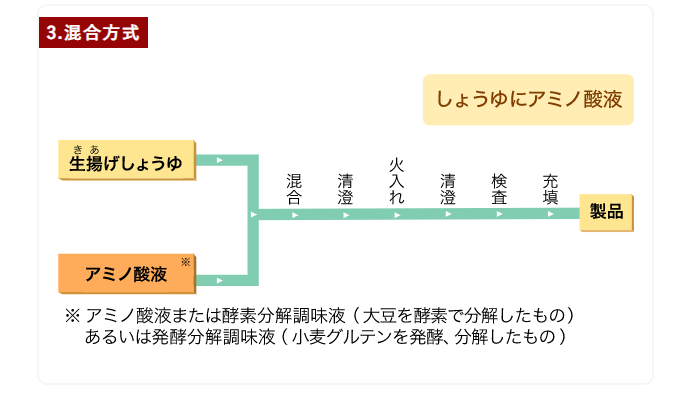

混合方式

それをもっと改良したのが「混合方式」

一般的に、本醸造方式によって造られた生揚げしょうゆに、アミノ酸液、または酵素分解調味液あるいは発酵分解調味液を加えて造ります。アミノ酸液特有のうま味を生かしたしょうゆで、地域によってはこの特徴が好まれます。

しょうゆ情報センター HPより 2021/8/18引用

しょうゆを薄めて「アミノ酸液」で味付けしたのが「混合方式」です。

「混合醸造方式」と「混合方式」は、アミノ酸液を加えるタイミングが違います。

実は自前で醬油をイチから醸造している蔵は、およそ1300ある醬油メーカーの中で1割にも満たないと言われている。もちろん大手メーカーは自社で醬油を生産する設備を持っているのだが、ミツル醤油醸造元のような中小のメーカーの多くは、地域ごとに共同で醤油の生産施設を運営する「組合型生産」で商品をつくっている。

もっとわかりやすく言うと、みんなでお金を出し合って醤油を一括生産してから分配し、最後に各メーカーごとに味の調整をして自社の商品として売る。

発酵文化人類学 小倉ヒラク 角川文庫 p291

中小企業の多くはみんなでお金を出し合って醤油を一括生産しています。 そして各社持ち帰ったもろみに味をつけて販売しているという事なんですね~

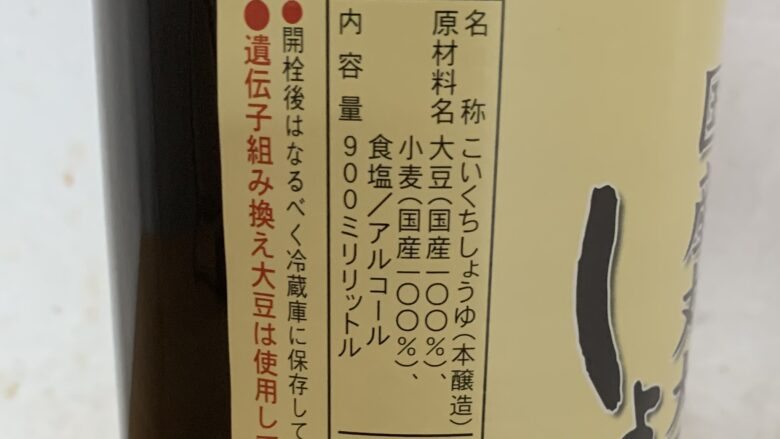

「本醸造方式」「混合醸造方式」「混合方式」は「しょうゆ裏面のラベル」で見分けられます。

このしょうゆは「名称 こいくちしょうゆ(本醸造)」なので「本醸造方式」……ただし「自社樽」かどうかは分かりません。

究極のアナログ製法で作られた「まぼろしのしょうゆ」発見!

ただ、探せば「自社樽の本醸造方式しょうゆ」は見つけることができます。

「森田醬油」は「自社樽本醸造」で、サイトに掲載がない「一升瓶」の取り扱いがありますよ。興味のある方は、問い合わせてくださいね!

「発酵文化人類学」が調べるきっかけ

「しょうゆ」を調べるきっかけをくれた「発酵文化人類学」

酒、しょうゆ、みそ…日本でなじみのあるものから??というものまで、微生物目線で書かれているこの本。

著者の小倉ヒラクさんは本当に微生物、美味しい食べ物や飲み物が大好きなのでしょう。伝統的な手法の話がたくさん出てきます。

コメント