市販のパンはふっくらモチモチ。おいしいですよね。

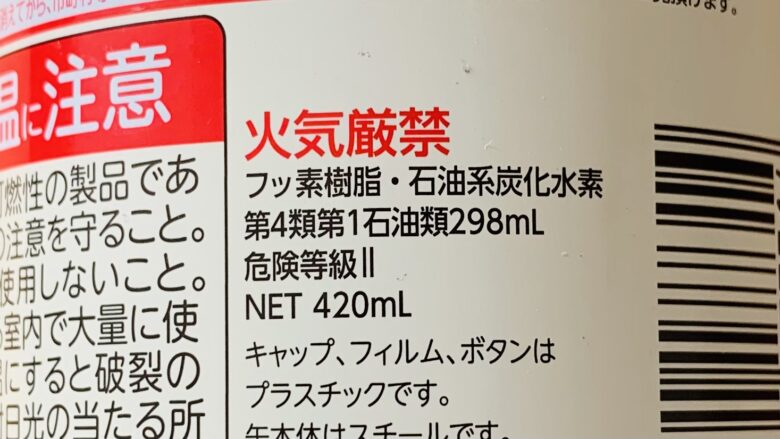

けれども原材料を見ると、「分からない化学物質名」「香料って何が入っているの?」。さらに、そもそも「表示されていない化学物質」も。

「本当は、何が入っているの?」「子どもが食べても大丈夫?」とても心配になります。

市販のパンを信用できず、自宅で焼いていましたが、今回「素晴らしいパン屋」を発見しました!その、「素晴らしさ」と「こだわり」をご紹介します。

タルマーリーの「パンレスキュー」

酵母から「自家採種」する「タルマーリー」

ココで使う原材料は、すべて「サイトで公開」されています!

「栽培方法」「産地との距離」……本当に「徹底的なこだわり」ですよ。

ただ、どうしても「売れ残りそう」という時がありますよね。タルマーリーには、そんなパンをお得に購入する「パンレスキュー」という仕組みがあるんです。

これは「パンが売れ残るかも」とお店が判断した時、登録者に「一斉メール」。先着順に「店が詰め合わせたパンを購入してもらう仕組み」です。

私も登録して、取り寄せてみましたよ~

それがコチラ

この段ボールがまた素晴らしい!パンが問題なく届けばOKです。

8種類の中から「チーズクリームパン」を食べてみました。しっかりした噛み応え、小麦を感じる味ですね~。噛めば噛むほど味が出る……。

「ふっかふか」なんですけど、美味しいので噛みたくなるんですよ。

そんなパンの詰め合わせ。消費期限は最も短いので「2日後」、長いのは5日程度ありました。食べ切れない方は「冷凍」してもいいかもしれませんね。

タルマーリーを知るきっかけになった本

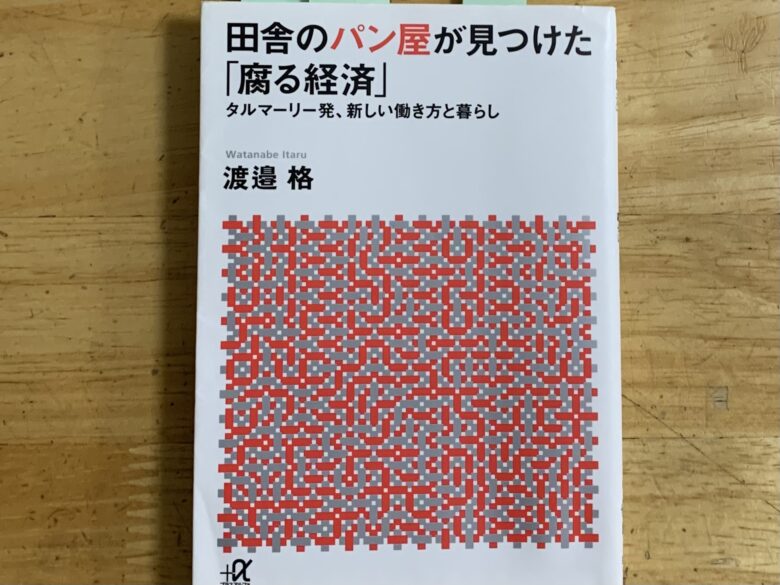

そんな「無駄にしない」「搾取しない」独特な仕組みを持つ「タルマーリー」。この本を読んで、知りました。

「腐る経済」ちょっと物騒だなぁ、と正直感じましたけどね。「生物が食べちゃいけないモノは、微生物が腐らせてくれる」という意味でした。

「発酵」と「腐敗」のちがいとは?

「発酵」と「腐敗」どちらも微生物の作用ですが……

生物にとって都合がよい:発酵

生物にとって都合が悪い:腐敗

と分けられています。

自然界のあらゆるものは、時間とともに姿を変え、いずれは土に還る。それが「腐る」ということだ。その変化の仕方には、大きくふたつある。「発酵」と「腐敗」―。それを引き起こすのが「菌」の働きだ。

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 渡邉格 著 講談社+α文庫 p92

スーパーで買ったキュウリ。「冷蔵庫で液体になっていた」という話を聞いたことはありませんか?そういう野菜は腐ります。ただ、有機野菜は、干からびます。

収穫しても、野菜は生きています。生きる力の差で、「腐る」と「干からびる」に分かれるのですよ。

つまり「菌が食べ物を見分けているのでは?」

本来、天然の「菌」は、リトマス試験紙のように、「腐敗」させるか「発酵」させるか、素材の良しあしを見分ける役割を果たしている。

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 渡邉格 著 講談社+α文庫 p92

食べてもいいものは「発酵」させるけれども、ダメなものは「腐敗」させて土に還してしまう、という考えです。

人工化学物質で、自然の流れを乱している

ただその「本当は腐敗するモノ」を「食べ物に変える」と儲かりますよね。そのために開発されたのが「人工的な物質」

けれども、イーストのように人工的に培養された菌は、本来「腐敗」して土へと変えるべきものをも、無理やり食べ物へと変えてしまう。「菌」は「菌」でも、自然の摂理を逸脱した、「腐らない」食べ物をつくり出す人為的な「菌」なのだ。

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 渡邉格 著 講談社+α文庫 p93

つまり、自然の摂理からすると「現代の人間は、食べ物じゃないモノを食べている」ということです。

……子どもの頃、野菜は自給自足。有機野菜を食べて育ちました。年に数回だけの外食が、子どもとしてはとてもうれしく、色んなものを食べて満足していたのですが、母は必ず言うのです。

「あー、やっぱりうちのご飯が一番だわ」

この本を読んで、母の言葉を思い出しました。

コメント