「忙しい」「今日は面倒」というとき、外食したりお弁当を利用します。「便利な調味料」を買うときもありますよね。

- 安い

- 長持ちする

- 美味しい

本当に便利です。

けれども「なぜ安いの?」「長持ちするの?」

おかしいと思いませんか?

そこには「たくさんの理由」があるのです。ココでは「ぎょうざ」を例に、具体的にどんなことをしているのか、分かりやすくご説明します。

「全て手作りぎょうざ」と「チルドのぎょうざ」はこんなにちがう!

今回比較するのは、皮から手作り「全て手作りぎょうざ」と「チルドのぎょうざ」。

まずは原材料を詳しく見てみますよ~

「すべて手作りぎょうざ」原材料

「すべて手作りぎょうざ」の原材料は

- 野菜:キャベツ、ニラ

- 皮:強力粉、水

- 具:豚肉、コショウ、ショウガ、しょうゆ、塩

この材料を使って、⬇️こんな感じで作ります。

皮は保存すると伸びが悪くなるので、当日しか使えません。具はすぐ痛みます。焼いた餃子は、時間がたつと水分が出てくるので、すぐ食べなければいけません。

つまり「晩はぎょうざ!」と思ったら、夕方から作るしかないんです💦

「チルドぎょうざ」原材料

次に、お店でよく見る「チルドぎょうざ」の原材料は……

- 野菜:キャベツ、白菜、玉ねぎ、ねぎ、生姜、にんにく

- 皮:小麦粉、粉末状植物性たん白、植物油脂、食塩

- 餡:豚肉、豚脂、粒状植物性たん白(大豆を含む)、パン粉、ごま油、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、食塩、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酢酸Na、グリシン、着色料(カラメル)

チルドぎょうざの場合、消費期限は「4~5日」。手作りよりも長持ちします。

さらに、プラスチック容器に入って配送……ということは「プラスチック容器」「輸送コスト」がかかっています。それなのに手作りより「長持ち」「圧倒的に安い」のは、なぜでしょう?

日持ち、値段のちがいはココ

この「チルドぎょうざ」。原材料にいろんな「化学物質」が使われていますよね。どういう目的で入っているのか……メーカーの言い分とは違うかもしれませんか、化学物質の性格から「おそらく、こんな感じ」と紐づけられる理由をご紹介します。

粉末状植物性たん白

皮に含まれる「粉末状植物性たん白」は「グルテン」のこと。

お米パンに使う場合があります

小麦に入っているグルテンが有名ですが……

- 薄力粉

- 中力粉

- 強力粉

これらの違いは「グルテン量の違い」。

たとえば「ホットケーキ」と「パン」を比べると、ホットケーキは粘り気がなくパサパサですが、パンは繊維があって粘り気があります。これが「グルテン量の違い」。

ぎょうざの皮は、破れないように「中力粉」や「強力粉」を使います。けれども、薄力粉は強力粉より「安い」……だから、安い薄力粉を買ってグルテンを入れて、皮を強くし、歯応えを出したのでは?

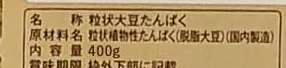

粒上植物性たん白

あんに含まれる「粒状植物性たん白(大豆を含む)」とは「大豆たんぱく」のこと。大豆油をしぼった後の「搾りカス」から作ります。だから安い!最近では「大豆ミート」として売り出されていますが

水で戻すと3倍以上に膨らみますから……

Amazon 大豆ミート ミンチ ソフト仕上げ 400g 乾燥 国内製造 業務用 チャック付 から画像をお借りしています

1.2キロで900円😮 豚肉より安いですよね。

あと、原材料を見てください。「国内製造」って書いてありますよ~

Amazon 大豆ミート ミンチ ソフト仕上げ 400g 乾燥 国内製造 業務用 チャック付 から画像をお借りしています

これは「国産」ではありません。どこかの大豆を原材料として「日本国内で製造しました」という意味です。

つまり、「チルドぎょうざ」の「粒状植物性たん白(大豆を含む)」に「国産」の表示がなければ、「遺伝子組み換え大豆」が使われている可能性があります。

調味料(アミノ酸等)

「調味料(アミノ酸等)」の代表例はコレ⬇️

微生物で「でんぷん」や「糖」を分解して「グルタミン酸」を作って「水酸化ナトリウム」などで中和したモノです。

酢酸Na(ナトリウム)

「酢酸Na(ナトリウム)」は「pH調整」かな……🤔

酢酸ナトリウム 250g食品添加物グレード 粉末 100%酢酸ソーダ 単体 自由研究 温熱パッド 実験 氷 過冷却 宿題 一瞬で凍る水 エコカイロ 日持ち向上 酸味料 pH調整剤 調味料

以前、安息香酸という保存料が良く使われていたのですが「ビタミンCと一緒になると、発がん性物質になる」という事が分かり

酢酸ナトリウムが多用されている感じがします。

グリシン

「グリシン(アミノ酢酸)」は「アミノ酸の一種」。

国内製造 グリシン 1kg 【送料無料】【メール便で郵便ポストにお届け】【代引不可】【時間指定不可】 (glycine) アミノ酸 食品添加物 [01] NICHIGA(ニチガ)

最近は、眠れない人用のサプリにもなっている グリシン

色々な食べ物の中に含まれ、水に溶かすと「酸性」になるので、保存性を高める「pH調整」でよく使われます。

また、

- 甘味

- うま味

も含むので、「調味料(アミノ酸等)」と「一括表示」される場合もあります。

ただ「眠れない人用のサプリ」にもなっているので……大量に摂取すると、眠くならないんでしょうかねぇ🤔

着色料(カラメル)

「着色料(カラメル)」は、「カラメル色素」のこと。

日本では「4種類」に分けられ、食品添加物公定書(リンクは2018年第9版、1120ページあります)で定義が決まっています。ちなみに、498ページから「カラメル色素」のことが詳しく載っていますよ~。すんごく長いのですが、興味のある方は読んでみてくださいね👍

それをざっくり説明すると、こんな感じ⬇️

- カラメル色素Ⅰ:糖を加熱して作る。自宅でプリンを作るときに作るカラメル。

- カラメル色素Ⅱ:亜硫酸(NO2)で糖を焦がす。

- カラメル色素Ⅲ:アンモニウム化合物で糖を焦がす。(アンモニウム化合物の詳細不明)

- カラメル色素Ⅳ:亜硝酸とアンモニウム化合物で糖を焦がす。

このカラメル。「ⅢとⅣは問題がある」と以前から言われています。

カラメルは「焦げ」です。焼けばいいのに「薬品」を使うのは、「安い」からでしょうね。

調味料

調味料にも同じことが言えます。たとえば、塩。今はイオン交換膜を使い、塩化ナトリウムを99%以上含む食塩が効率的に作られています。

塩事業センター 食塩 5kg

この食塩は、少量でも脳天に突き抜けるような刺激的なしょっぱさがあります。

ちなみに、昔は海水を蒸発させて塩を作っていました。とても手間暇がかかるのですが「味わい豊かな塩」なんですよ~。

こういう天然塩は、柔らかなしょっぱさの中に「苦さ」や「甘み」すら感じます。

つまり、目的は…

つまり、加工品に「化学物質」を使うのは、

- 歯ごたえをよくする

- 日持ちさせる

- 味をよくする

- いつも同じ味にする

手軽に便利な「効果」を持たせるためなのです。

肉、野菜のちがいも大きい

こんな感じで「手作り」と「市販品」は、表示されている原材料が全く違います。ただ、同じ「豚肉」という表示でも「その豚肉が全く違う」って、ご存知ですか?

どういう事かと言うと……

大量生産で大切なのは「効率」

「チルド餃子」で使われるのは、「効率的に生産した肉」。

「効率的に生産した豚肉」の場合、病気が蔓延しないように「抗生物質入りのえさ」を与えられ、早く成長するように「ホルモン剤」を投与されます。

また、狭いところで育てられる場合も。

だから、アニマルウェルフェア(農林水産省 アニマルウェルフェアについて)が話題になるのです。

そうして育った農畜産物には、複雑な味わいがありません。良く言えば「淡泊」で、「化学調味料を合わせやすい味」。つまり、「いつでも同じ味」が求められる

- ファミりーレストラン

- ファストフード店

- 加工食品会社

に「ピッタリな食材」なのです。

野菜も同じ理由で「大量生産された野菜」が使われます。

大きな畑で単一作物を、大型機械を使って効率的に大量生産。そのために「化学肥料」「化学農薬」を使い、一斉に育てられたF1野菜には、強い味がないことが多いですね~。つまり、肉と同じで「化学調味料が合わせやすい味」なんです。

「企業の利益」vs「次世代へバトン」

それに対し、在来種の農産物は大きさマチマチ、収穫期バラバラという場合があったり、「苦い」「渋い」……つまり「人間にとって都合が悪い」時も。けれども、そういった味が植物を虫から守ったり、人の体に季節を知らせたりするのです。

「ゆっくり育てる農家」の場合、野菜、豚を「ひとつの生命」として尊重して扱う方が多いですね。クスリもできるだけ使いません。

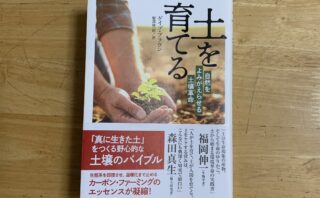

これは、米国で「完全放牧」「不耕起農法」を実践しているゲイブ・ブラウンさんの著書。

この本を読むと「ワクチン」「抗生物質」「化学肥料」「化学農薬」などの化学物質を一切使わなくても、農園は黒字経営。後継者も育つことが分かりますよ。

もちろん「採算」は大事です。けれども、重要視されるのは

- 環境・動植物に負荷をかけていないか

- 100年後も同じ事が続けられるか

つまり「親からもらった状態で、子どもにバトンタッチできるか」なのですよ。

「おいしい」「安全」という感覚が変わってきた

「豚肉の甘み」「野菜の風味」は、目を閉じてよく噛まないと感じられません。

しかし「化学調味料」は、口に入れる前から鼻腔を突き抜けます。口に入れたら、その味がネットリとへばりついて離れません。

小さい時から「化学調味料」に慣れ親しむと、これが「うま味」と思ってしまいますよ~

テレビで放映されているグルメ番組には

- こってりとソースがかかっている肉

- ドレッシングたっぷりの野菜

- フワッフワ、サクッサクでトロトロの食べ物

が出てきますけど、「素材の味」はするのでしょうか🤔

「おいしい」「安全」は企業で作られる

テレビの番組には「スポンサー」がついていますよね。

血糖値がぐんと上がると、セロトニンやドーパミンといった脳内物質が分泌されて、ハイな気分になります。この、ハイな気分になるところを「至福点」と呼びます。

<略>

実は清涼飲料水などのメーカーは、人の至福点について計算しつくし、商品を設計しています。

医者が教える食事術 牧田善二 著 ダイヤモンド社(2017) p35

2012年にネスレがウェブサイト上に載せた記事では、同社が販売する食品はビタミン類を強化しているので、訪問販売は「地域活動」の一環だと胸を張っている。ただし、栄養強化食品に大量の砂糖や精製テンプンも含まれていること、ブラジルの食生活からもっと栄養のある食品を駆逐してしまったことには触れていない。

「食べる」が変わる「食べる」を変える ビー・ウィルソン 著 原書房(2020) p65

たとえば、1965年に創業し、2010年にマクドナルドの世界での店舗数を抜いたファストフードチェーン店のサブウェイは、大々的な広告キャンペーンによって自社のサンドウィッチの栄養価を誇表し、2014年にはミシェル・オバマの肥満症撲滅キャンペーン「レッツ・ムーブ!」に資金援助し、「アメリカ人の健康パートナー」として名乗りを上げた。ところが、ソースをかけてチーズを挟んだサブウェイのサンドウィッチは、他のファストフードと同様、過剰カロリーの時限爆弾という代物なのだ。

食の歴史 ジャック・アタリ 著 プレジデント社(2020) p204

こういう、絶え間ない企業努力で「おいしい」「安全」が作られることもあるのです。

「良い点」「悪い点」を洗い出す

「25万人を内視鏡検査した医師」が、こんな指摘していますよ。

生物はそれが生きている自然の中から自分に合ったものを取り入れて、健康を保っているわけです。その自然の大元は水・土・太陽の光です。私がくどいほど丸ごと食べられる自然のものを、というのはこのためです。

<略>

人間が自然の一環であり、自然の中ではぐくまれていることを忘れたら、健康に生きていけるはずがありません。

胃腸は語る 新谷弘実 著 弘文堂(平成11年) p338

脳も昔のまま、胃腸も昔のままです。

地球上に現れてから99.9%の時間を、人間は狩猟と採種をして暮らしてきた。私たちの脳は、今でも当時の生活様式に最適化されている。

スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 著 新潮社(2020) p9

「脳腸相関」という考え方、ご存知ですか?

脳腸相関とは、生物にとって重要な器官である脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼしあうことを示す言葉です。

ヤクルト中央研究所トップ 健康用語の基礎知識 脳腸相関 より 2021年6月引用

人間は一人で生きているのではありません。共生菌に「ビタミン」「ホルモン」「酵素」を作ってもらって生きているんですよ~

- 花粉症

- Ⅰ型糖尿病

- 多発性硬化症

- 自閉症

- アトピー性皮膚炎

- ぜん息

- アレルギー

こういう現代病が増えているのは「共生菌を無視しているのが原因」とも言われています。

自分で判断して、利用するのが大切

「手作り」「加工食品」

両方とも「良い点」「悪い点」があります。それを自分で理解した上で、利用しませんか?

- 国が認めているから

- 有名な先生が宣伝しているから

- スーパーで販売しているから

- みんなが食べているから

こんな感じで、他人の考えを「鵜呑み」していたら……企業や国の主張が全て正しんですか?それなら「公害」「薬害」はないはずですよ~

ところが、その原因を作った企業は、被害が出ても因果関係が証明されないと言い張って補償をしない。もちろん、補償をしたところで、環境問題の場合は、元通りにならないことも多い。

人新世の「資本論」 斎藤幸平 著 集英社新書 p46

結局、苦しむのは消費者なのです。

できることを、できる範囲でしてみよう!

では、自分の体を守るために、何ができるでしょう。

たとえば、自分でご飯を作ってみませんか?

プラスチック製品と電気はとても仲良し。脱プラするためには、家電製品を使わないのが近道でした。これから石油に頼れなくなります。薪ストーブを使うのなら、そこで料理をすれば一石二鳥!ここではガスを使って加熱調理する方法をご紹介します。

調味料も、自分でカンタンに手作りできますよ!

素材も、生産者から直接購入!

こんな感じで、ご飯の「原材料の可視化」を進めると、便秘が治り、お肌の調子が良くなり、朝の目覚めが変わってきますよ~。

出来ることから一つずつ。

興味があったら、挑戦してみてくださいね👍

コメント